Об истории открытия стратосферы, об изучении стратосферы

Изучение атмосферы началось много веков назад. В Древнем Египте и Индии, еще в IV в. до нашей эры, имелись приборы для измерения количества дождя. Первая в мире книга под названием «Метеорология» была написана знаменитым греческим ученым Аристотелем в III в. до нашей эры. За 100 лет до нашей эры в Афинах была построена восьмиугольная «башня ветров». Восемь ее граней соответствовали восьми ветровым румбам. В V в. армянским историком Мовсесом Хоренаци был написан научный трактат о климатах Египта и Армении, до нашего времени не потерявший своей значимости. Более трех столетий назад были изобретены барометр и термометр.

Нелегким был путь к освоению воздушного океана. Многие смельчаки отдали жизни за несколько мгновений свободного полета: их губило и несовершенство летательных аппаратов, и жестокие законы церкви, не допускавшие даже попыток проникновения человека в познание природы. Однако, несмотря на все преследования, техника летательных аппаратов продолжала совершенствоваться.

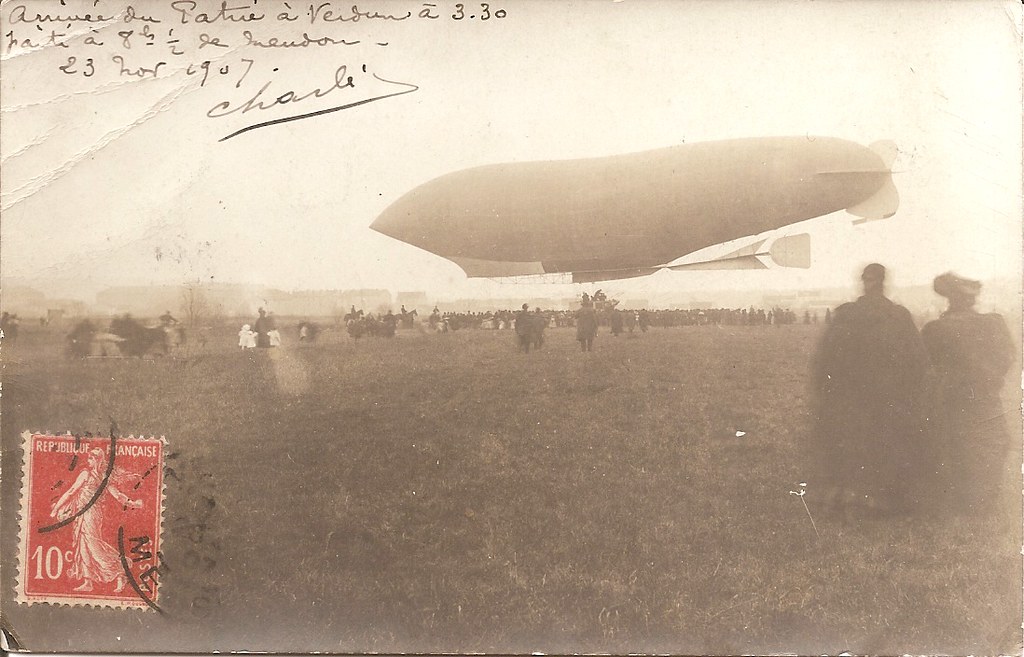

Уже в конце XVIII в. во Франции братьями Монгольфье был создан первый аэростат. Перелет через Ла-Манш, осуществленный ими в 1785 г., дал волю различным фантазиям по использованию аэростатов как средства передвижения. Тем не менее увлечение летающими шарами способствовало их усовершенствованию и применению в научных целях. Первые бумажные аэростаты, наполненные дымом от горящего влажного сена, уступили место кожаным, наполненным легкими газами — водородом или гелием.

Полет аэростата с научной целью был организован впервые в России 30 июня 1804 г. Петербургской академией наук. В полете принимали участие русский академик Я. Д. Захаров и аэронавт бельгиец Робертсон. Они поднялись до высоты 2480 м.

Специальные подъемы аэростатов с научной целью были организованы в России академиком М. А. Рыкачевым в 1868 и 1873 гг. и несколько позднее М. М. Поморцевым.

Во второй половине XIX в. серии научных полетов проводятся также в Англии, Франции и Германии.

Совершая полеты с научной целью, исследователи стремились достичь все больших и больших высот. Но подъемы на большую высоту были связаны с опасностью для жизни воздухоплавателей. Так от неправильной работы кислородных приборов погибли французские аэронавты Сивель и Кроче-Спинели, едва не погибли от удушья на высоте 8840 м англичане Глешер и Конс-велл.

Все это заставило ученых, параллельно с развитием воздухоплавания, искать новые методы исследования атмосферы, без риска для человеческой жизни и более дешевые.

Возникла идея привязных аэростатов и воздушных змеев, которые поднимались вверх без людей, но с приборами, и при помощи троса спускались на землю.

Воздушные змеи имели очень широкое применение в аэрологии и внесли ценный вклад в науку об атмосфере, дав богатые сведения о ней до высот 4—5 км. Однако этот метод имел ряд недостатков, среди них следует отметить серьезные аварии при обрыве троса воздушного змея и все большее ограничение возможностей запуска воздушных змеев вследствие развития электрификации и воздушных путей сообщения.

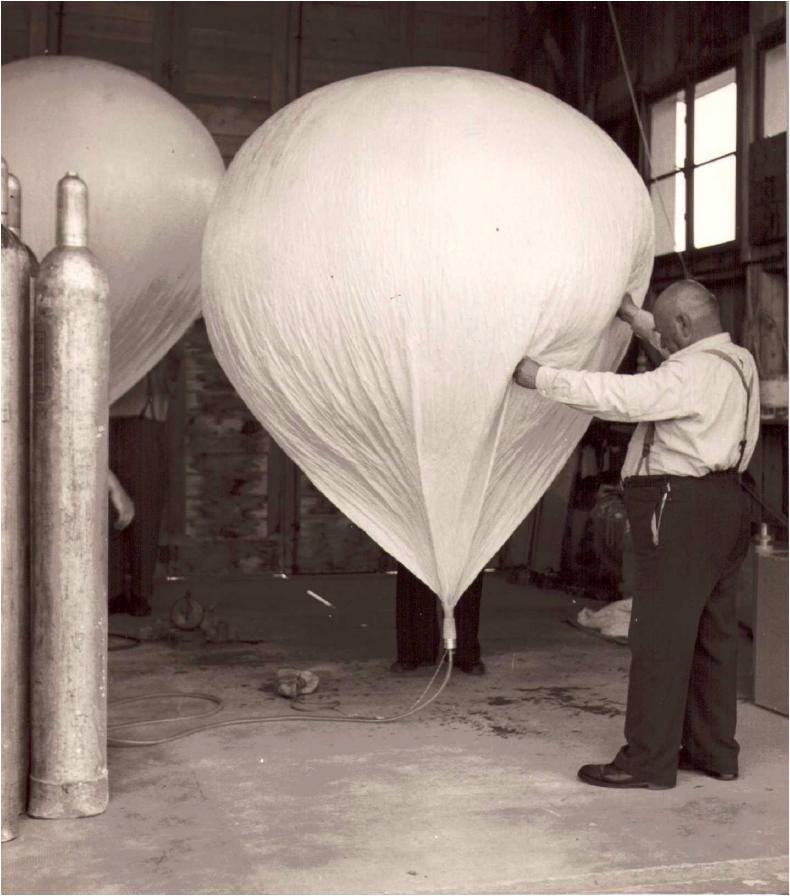

Большим шагом вперед в развитии средств исследования верхних слоев атмосферы было создание в конце XIX в. шара-зонда. Шар-зонд состоял из оболочки, наполненной легким газом (водородом), к которой на недлинном тросе прикреплялся прибор-метеорограф. Метеорограф включал в себя несколько приборов, измеряющих температуру (термограф), давление (барограф), влажность, иногда и скорость ветра. По конструкции различные метеорографы немного отличались друг от друга, но присутствие термографа и барографа было обязательным.

Основной частью термографа являлся равномерно вращающийся при помощи часового механизма барабан и приемник, состоящий из термопары (пластинки, спаянной из двух металлов с различной теплопроводностью). Подобно часовому маятнику этот приемник соединялся с пером и отмечал все изменения температуры, двигаясь по барабану вверх и вниз. В результате на бумаге, укрепленной на вращающемся барабане и разграфленной в горизонтальном направлении по времени, а в вертикальном — по градусам, получалась кривая линия, соответствующая изменению температуры по мере подъема шара-зонда.

Подобным же образом был сконструирован барограф. Приемником в барографе являлась пустая, герметически закрытая металлическая коробка. Упругость коробки изменялась под влиянием изменения давления. Эти изменения передавались перу самописца.

Приборы, поднимаемые шаром-зондом, нашли применение также на аэростатах и позднее на самолетах.

Сначала шары делались из бумаги или материи. Такие шары достигали высоты 10—16 км. Когда же бумагу заменили резиной, шары-зонды стали подниматься еще выше.

При подъеме вверх резиновый шар, к которому прикрепляется метеорограф, расширяется, так как наружное давление уменьшается, а количество газа внутри шара остается неизменным. Газ давит на внутренние стенки оболочки и растягивает ее. Шар-зонд летит, почти не меняя подъемную силу, до тех пор, пока оболочка шара не лопнет. Лопнувшая оболочка служит парашютом метеорографу при его спуске.

Шары-зонды дали очень богатый и ценный материал о распределении давления, температуры и влажности до больших высот. При их помощи в конце XIX — начале XX в. было сделано открытие стратосферы. Начиная с 1893 г., когда был выпущен первый шар-зонд, все без исключения зонды, достигавшие высоты 12—13 км, обнаруживали там четкую инверсию температуры, т.е. ее повышение с высотой, вместо обычно наблюдаемого падения.

В начале 1902 г. у французского ученого Тейсеран де Бора уже имелись более чем 540 подъемов шаров-зондов, в том числе ночных, когда исключалось действие солнечного тепла. Эти зонды с определенностью показывали, что выше 8—9 км температура перестает быстро понижаться с высотой, что на 11 км это понижение почти совсем прекращается. Так была обнаружена «изотермическая» зона (зона с неменяющейся по высоте температурой) в верхних слоях атмосферы.

Этот вывод был доложен Тейсеран де Бором 28 апреля 1902 г. на заседании Парижской академии. Им были также предложены термины «стратосфера» и «тропосфера», которые, однако, очень медленно входили в употребление. В течение многих лет в ходу были выражения «верхняя инверсия» и «изотермическая зона».

Наблюдения русских ученых также в значительной мере послужили подтверждением реальности нового открытия. Они внесли ценный вклад в его изучение. Так, свойства «верхней инверсии» впервые были изучены М. М. Рыкачевым в Павловске в 1910 г. В результате изучения сезонного вертикального распределения температуры он показал, что «температурные условия (стратосферы) будут исключительно зависеть от Солнца и его положения, то есть от радиационных причин».

Тем не менее первые представления о метеорологическом режиме стратосферы оказались недостаточно точными. Так как во всех случаях подъемов шаров-зондов, до достигавшейся ими в то время высоты (до 15— 16 км), общий ход температуры выше 10—12 км оказывался достаточно постоянным, то был сделан, опровергнутый в дальнейшем, вывод об отсутствии ветра и вертикального перемешивания воздуха в стратосфере и о неоднородности ее химического состава. Эти представления о стратосфере просуществовали несколько десятилетий, вплоть до 1930 г., когда изобретение и запуск первых радиозондов положили начало организации всемирной сети аэрологических (радиозондовых) станций.

Исследование атмосферы стало интенсивно развиваться. Регулярные и одновременные сведения о распределении метеорологических элементов (температуры, ветра, давления) в толще атмосферы до 25—30 км, полученные с помощью радиозондов на аэрологических станциях, способствовали пересмотру первых представлений о режиме стратосферы.

Первый в мире радиозонд

Первый в мире радиозонд, изобретенный советским ученым профессором П. А. Молчановым, был впервые выпущен в атмосферу 30 января 1930 г. в г. Павловске (под Ленинградом). Радиозонд представляет собой метеорологический прибор, поднимаемый на шаре и во время подъема измеряющий атмосферное давление, температуру и влажность воздуха. Три датчика, воспринимающие величины этих, элементов, включены в сеть небольшого коротковолнового передатчика, который щж подъеме излучает радиосигналы различных частот. Если, например, температура с высотой изменяется, то меняется и характер радиосигналов. Регистратор, находящийся на земле, фиксирует сигналы, посылаемые радиозондом таким образом, что уже во время подъема можно получить данные о физическом состоянии атмосферы.

Усовершенствование передатчиков, уменьшение веса и увеличение морозостойкости оболочек радиозондов позволяют сейчас достигать при выпусках этих приборов в~е больших высот. Если несколько лет назад средняя высота подъемов была несколько больше 20 км, а в отдельных случаях 32—34 км, то применение полиэтиленовых оболочек позволило достигнуть значительно больших высот (до 40—45 км).

Пока радиозонд не скроется из поля зрения, за ним следят в теодолит и определяют его высоту и азимут в последовательные моменты времени. Это позволяет установить направление и скорость ветра на разных высотах.

Результаты зондирования используются в практической работе службы погоды и служат исходными данными для регулярного построения высотных карт погоды до уровней 100 мб (около 16 км), 50 мб (21 км), 30 мб (24 км) и 10 мб (30 км). Только на территории СССР в настоящее время работает более 200 аэрологических станций. На каждой из них ежедневно производятся два выпуска радиозондов, а на некоторых даже четыре в сутки. Всего на поверхности земного шара имеется более 10 000 синоптических (приземного исследования атмосферы) и аэрологических станций. Они располагаются на суше, кораблях погоды, дрейфующих льдинах.

Для изучения физических процессов в стратосферу, кроме того, выпускаются специальные озонозонды, измеряющие содержание озона, а также актинометрические радиозонды, предназначенные для изучения зависимости баланса лучистой энергии при различных погодных условиях.

На первых этапах изучения стратосферы большое значение имели полеты стратостатов

Стратостат — это огромный аэростат с подвязанной к нему герметически закрытой кабиной, где размещались стратонавты. Идея и чертежи конструкции герметической гондолы стратостата принадлежат великому русскому ученому-химику Д. И. Менделееву.

Пионером стратоплавания стал бельгийский профессор физики Август Пикар. Вместе с молодым швейцарским ученым П. Кипфером, принявшим участие в разработке чертежей стратостата, 27 мая 1931 г. Пикар осуществил полет в стратосферу, достигнув высоты 15,87 км. И хотя приборы, вследствие ряда причин, вышли из строя, все же Пикар доказал полную возможность подъемов в стратосферу и значение для высотных подъемов герметической кабины, впервые им примененной на практике.

Успешный в этом отношении полет Пикара — Кипфера и в особенности второй полет Пикара и Козинса 18 августа 1932 г. стимулировали организацию подобных же подъемов в стратосферу почти во всех странах, заинтересованных в овладении стратосферой.

Триумфом советского воздухоплавания и советской науки был подъем стратостата «СССР-1», осуществленный 30 сентября 1933 г.

Советские стратонавты Г. Прокофьев, Э. Бирнбаум и К. Годунов достигли высоты 19 км, побив рекорд Пикара. Несколько часов, проведенные на рекордной высоте, были использованы для научных исследований. Были взяты пробы воздуха, измерялась интенсивность космических лучей (в те годы космические лучи были в центре внимания физиков всего мира). Состав воздуха согласно пробе, взятой с высоты 18 500 м, оказался тот же, что и вблизи поверхности Земли. Этот вывод опроверг мнение о преобладании на больших высотах более легких газов.

Другой советский стратостат «Осоавиахим-1» в 1934 г. поднялся еще выше — до 22 км, но при спуске стратостата произошла авария и отважные воздухоплаватели П. Федосеенко, А. Васенко и конструктор стратостата молодой и талантливый ученый И. Усыскин погибли.

И только в 1957 г. рекорд высоты был перекрыт американцем Киттингером, поднявшимся более чем на 29 км.

Подъемы стратостатов, взятие проб воздуха с больших высот, измерение метеоэлементов с помощью радиозондов показали, что состав воздуха до 22 км оказался таким же, как и у поверхности Земли. Одновременно в стратосфере были обнаружены сильные ветры, являющиеся причиной перемешивания воздуха, что и обеспечивало его однородность. Теперь с большой достоверностью установлено, что атмосфера перемешана не только до высот, достигнутых стратостатами, но и во много раз их превосходящих.

Преимущество измерений на аэростатах и стратостатах заключались в том, что на этих аппаратах можно было с какой угодно малой скоростью производить весьма тщательные измерения температуры и влажности воздуха на любой высоте. Несмотря на некоторые преимущества, этот метод исследования имел много недостатков. Основными недостатками являлись сложность организации подъема и отсутствие полной уверенности в безопасности полета. Дальнейшие исследования показали, что значительно проще, экономнее и оперативнее использование для стратостатных наблюдений в свободной атмосфере самолетов.

После Великой Отечественной войны широкое распространение получили реактивные и турбовинтовые самолеты, началось освоение сверхзвуковых транспортных самолетов. Значительно увеличилась скорость, высота и дальность их полета. Регулярные полеты в верхней тропосфере и нижней стратосфере расширили возможность исследования метеорологических условий полета на этих высотах. Получение высотных метеорологических данных при помощи самолетов осуществляется в настоящее время путем регулярного самолетного зондирования атмосферы, авиационной разведки погоды и приема метеорологической информации с борта рейсовых самолетов. С помощью самолетов подробно стали изучаться струйные течения, пространственная структура облаков, особенности самолетовождения и динамика полета в условиях стратосферы, интерес к которой за последние годы значительно возрос. И это вполне понятно, так как в последние годы были решены некоторые технически трудные задачи авиации и ракетостроения, практическое применение которых требует знания, а значит, изучения верхней атмосферы.

Для изучения верхних слоев атмосферы используются ракеты и искусственные спутники Земли (ИСЗ). Первые попытки запуска ракет относятся к 30-м годам XX в.

Для ракетного зондирования атмосферы применяются большие и малые ракеты. Малые (метеорологические) ракеты обычно запускаются до высот 60—120 км. Они несут в контейнере приборы для измерения давления, температуры, плотности воздуха и устройства для фотографирования облаков. Приборы на ракетах очень чувствительны. Парашютная система позволяет производить спуск контейнера с приборами с заданной скоростью. Такие ракеты запускаются в Советском Союзе, США, Англии и других странах. Пункты, в которых осуществляется запуск метеорологических ракет, входят в состав системы станций ракетного зондирования атмосферы. Информация о физическом состоянии атмосферы, поступающая с ракет, публикуется в специальных выпусках и применяется исследователями в целях изучения верхней атмосферы. Метеорологические ракеты запускаются не только с суши, но и с кораблей и самолетов в различных районах Земли.

С запуском первого советского искусственного спутника Земли 4 октября 1957 г. метеорологи получили новые возможности для глубокого изучения атмосферы и развивающихся в ней процессов. Оказалось, что до появления данных со спутников наши сведения об атмосфере выше 150 км были совершенно недостаточными. Принятые же ранее значения температуры и плотности—неточными. Уже через несколько дней после запуска первого искусственного спутника Земли (ИСЗ) стало ясно, что на высоте 225 км атмосфера примерно в восемь раз плотнее и температура значительно выше, чем предполагалось ранее.

Но спутники применяются не только для исследования свободной атмосферы. При изучении более низких слоев они имеют гораздо большее значение, чем метеорологические ракеты. Метеорологические ракеты очень дороги, сложны, недолговечны и при этом позволяют получать сведения о состоянии атмосферы лишь в пунктах запуска. Для систематического же исследования атмосферных процессов необходима широкая сеть станций, где производился бы одновременный запуск ракет.

Наблюдения со спутника ценны тем, что вместо погоды в отдельных пунктах, которую получают с метеорологических станций, спутник дает непрерывную картину развития атмосферных явлений. Каждый из. ИСЗ метеорологической системы «Метеор» только за один оборот вокруг Земли позволяет получить информацию об облачности с территории, составляющей около 8%, а данные о радиационных потоках — приблизительно с 20% поверхности земного шара. Взаимное расположение орбит спутников выбрано так, что они производят наблюдения за погодой над каждым из районов земного шара с интервалом в шесть часов. Информация, поступающая со спутников, широко применяется в повседневной работе научных центров службы погоды.

Все метеорологические наблюдения можно разделить на пять четко разграниченных групп: наблюдения за облаками и осадками, измерения радиации и радиационного баланса, определение количества водяного пара, озона, пыли и т.п. в атмосфере, измерение температуры, давления, плотности, а также ветра. В любой из этих групп были разработаны методы наблюдения с помощью спутников.

В средней и верхней стратосфере наблюдения со спутников могут быть использованы для определения изменяющейся концентрации озона и водяного пара, а также для измерения температуры (а следовательно, давления и плотности). Измерения озона и водяного пара позволяют определить движение воздуха по вертикали и по горизонтали, в масштабе всего земного шара. Они дают сведения об общей циркуляции в слоях, где наблюдаются эти составные элементы атмосферы. Однако выше 50 км химические и фотохимические реакции протекают быстро, поэтому по отдельным газам проследить движение воздуха нельзя. Здесь интерес представляет информация о самих реакциях.

Информация с метеорологических спутников используется при составлении прогностических карт и карт опасных для авиации явлений погоды. Изображения облачного покрова часто служат основой для характеристики свойств и динамики воздушной массы, располагающейся над районом земной поверхности, для которого нет достаточного количества метеорологической информации (например, над океаном).

Исследование атмосферы с помощью спутников способствует выявлению связи между различными атмосферными явлениями и, что особенно важно, позволяет изучать воздействие на верхнюю атмосферу различных факторов космического происхождения, которые, возможно, оказывают влияние на изменение погоды.

Радиолокационный метод

Еще одним важным методом исследования атмосферы является радиолокационный метод. Он занимает особое место в изучении процессов как в тропосфере, так в стратосфере — мезосфере и нижней термосфере.

Радиолокаторы стали использоваться в метеорологических целях с середины 40-х годов. Они позволяют получить сведения о вертикальном развитии облачных элементов и облачных полей в целом, об изменении их горизонтальных и вертикальных размеров в последовательном временном развитии.

В основе радиолокационного метода наблюдений за облаками лежит свойство облаков отражать часть падающей на них энергии, излучаемой радиолокатором и принимаемой чувствительным приемником.

Радиолокационные установки могут отличаться друг от друга по величине излучаемой ими мощности, однако устройство всех радиолокационных станций одинаково. Все они имеют передатчик, приемник, антенну и индикатор. С помощью передатчика радиолокатор излучает импульс энергии в направлении объекта излучения. У всех радиолокаторов импульс энергии существует в виде электромагнитных волн. Небольшая часть этой энергии отражается объектом и улавливается радиолокатором. Большинство радиолокационных устройств способно обнаруживать сигналы мощностью до 10—12 Вт, а некоторые — даже до 10—14 Вт.

Для того чтобы эти сигналы можно было бы увидеть на экране индикатора, их необходимо многократно усилить. Усиление сигналов является одной из главных функций приемника. С приемника сигналы поступают на один или несколько индикаторов, где и представляются в форме, удобной для наблюдения.

В последние годы значительно возрос интерес к процессам, происходящим в верхней атмосфере. Поэтому широкое распространение получили радиолокационные методы высотного зондирования атмосферы. Методы радиолокации метеорных следов, радиолокационного наблюдения за искусственными светящимися облаками, выпускаемыми с помощью специальных ракет, позволяют получить сведения о воздушных потоках, температуре, турбулентности и диффузии на высотах 80—140 км. Этот слой атмосферы был недостаточно изучен из-за отсутствия данных. Спутники летают выше (минимальный перигей спутников—140 км), радиозонды едва достигают высоты 45 км, а метеорологические ракеты дают сведения лишь о мгновенном состоянии атмосферы над пунктом запуска. Поэтому сочетание различных способов исследования атмосферы с помощью радиозондов, метеорологических ракет, спутников и радиолокаторов позволяет получить данные о состоянии практически всех ее слоев.

Стратосфера расположена между самым близким к поверхности Земли слоем — тропосферой и мезосферой, а так как процессы в этих трех слоях взаимосвязаны, то для того, чтобы изучить метеорологические процессы в стратосфере, необходимо Иметь представление об атмосферных явлениях в тропосфере и мезосфере.

Тропосфера. «Кухней погоды» называют метеорологи тропосферу. Действительно, все обычные явления погоды развиваются в тропосфере и главным образом в ее нижней части.

Чем же обусловливаются физические процессы в тропосфере?

В тропосфере сосредоточена основная масса атмосферы, причем 50% всей массы приходится на слой толщиной около 5 км, а 99% массы всей атмосферы заключено в слое 30 км. Тропосфера содержит от 70 до 90% всей массы атмосферы, поэтому она играет главную роль в формировании погоды.

Как показывают исследования, до высоты 100 км от поверхности Земли состав воздуха неизменен: 78,09% азота (N2), 20,95% кислорода (O2), 0,3% аргона (Ar). В небольшом количестве к атмосфере примешаны углекислый газ (СO2), водород (Н2), гелий (Не), неон (Ne), криптон (Kr), ксенон (Хе). Еще меньше в ней озона (О3), метана (СН4), закиси азота (N2O3), окиси углерода (СО). В атмосфере имеются также водяной пар, поступающий с морей и океанов, и некоторое количество примесей вулканического и промышленного происхождения.

Весь водяной пар почти полностью сосредоточен в тропосфере. Только здесь непрерывно образуются и разрушаются облака, выпадают осадки в виде дождя, снега, града.

Земная поверхность, являющаяся нижней границей атмосферы, оказывает большое влияние на процессы, происходящие в тропосфере. Восходящие потоки нагретого от земли воздуха переносят энергию от земной поверхности в атмосферу и тем самым принимают участие в изменении погоды. Основным источником для развития процессов на Земле является энергия Солнца. Его излучение порождает и процессы, происходящие в атмосфере, так что атмосферу можно рассматривать как тепловую машину, работающую на солнечной энергии. Величина этой энергии составляет 13*1015 кВт-ч в год. Чтобы приближенно представить это колоссальное количество энергии, приведем следующие данные. Экономисты подсчитали, что годовой расход электроэнергии всеми странами мира мог бы быть покрыт солнечной радиацией за 1,5 суток, если бы имелась возможность полностью превратить ее в электрический ток.

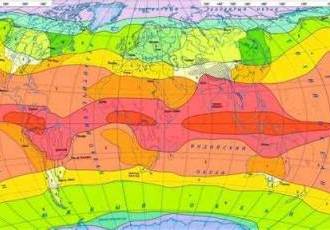

Солнце непрерывно излучает в космос радиацию. Она поступает на земной шар не в виде узкого пучка, а распределяется по всей поверхности.

Спектр излучения Солнца очень велик от 10-12 до 107 см. Самыми короткими волнами, длина которых меньше 10-6 см, являются гамма-лучи и рентгеновские лучи. Самые короткие волны, обладающие самой большой энергией, — это гамма-лучи космического происхождения. На интервал длин волн от 10-6 до 10-1 см приходится ультрафиолетовое, видимое и инфракрасное излучения. Видимый свет занимает лишь небольшую долю в этой области от 3,6*10-5 до 7,6*10-5 см. За инфракрасным или тепловым излучением идут радиоволны, сначала очень короткие (УКВ) (от 1 мм до 10 м), используемые для радиолокации, затем короткие (10— 100 м), средние (100—1000 м) и длинные. Все электромагнитные волны распространяются в пустоте с одинаковой скоростью — со скоростью света (3*104 см/с) и частота излучения (количество колебаний в секунду) тем больше, чем короче длина волны. Тепловая энергия Солнца сосредоточена главным образом в коротковолновой части спектра (от 105 до 102 см).

Однако атмосфера пропускает к земной поверхности не всю солнечную радиацию. В спектре электромагнитных волн, излучаемых Солнцем, имеется лишь узкое «окно», через которое до нас доходит видимый свет и радиоизлучение всех светил Вселенной. Все остальные участки спектра лучистой энергии почти полностью поглощаются атмосферой. Это имеет свои положительные и отрицательные стороны. Так, в атмосфере поглощается большая часть смертоносной ультрафиолетовой радиации, та же часть ее, которая достигает поверхности Земли, безопасна для всего живого. Но в атмосфере поглощается также и производящая отепляющее действие инфракрасная радиация, имеющая большое значение для различных биологических процессов. При этом тем меньшее количество инфракрасного излучения достигает земной поверхности, чем больше присутствует в воздухе водяного пара и углекислого газа. Почти все участки солнечного спектра ослабляются молекулами атмосферных газов и пылевыми частицами, взвешенными в атмосфере. Однако большую долю радиации, и прежде всего инфракрасной, поглощают углекислый газ и водяной пар.

Несмотря на ослабление, в атмосфере часть коротковолновой солнечной радиации все же достигает земной поверхности, нагревая ее. Нагретая земная поверхность испускает невидимые глазом тепловые (длинноволновые) лучи. Почти все излучаемое землей тепло улавливается атмосферой. Поэтому при подъеме от поверхности Земли происходит не резкое, а постепенное охлаждение воздуха. Основная роль в поглощении длинноволновой земной радиации принадлежит тропосферным газам — водяному пару, углекислому газу и озону.

Эта способность атмосферы пропускать коротковолновую солнечную радиацию и задерживать длинноволновую уходящую радиацию Земли получила название оранжерейного, или тепличного, эффекта. Как известно, на принципе оранжерейного эффекта основано построение застекленных парников и теплиц. В них используется свойство стекла пропускать коротковолновые солнечные лучи и задерживать длинноволновые тепловые лучи. В результате накапливания тепла температура воздуха внутри парников бывает заметно выше температуры воздуха снаружи.

Вследствие существования оранжерейного эффекта температура у поверхности Земли в целом выше нуля — 4-16°. Если учесть, что в космическом пространстве температура близка к абсолютному нулю, т. е. —273°, то благодаря атмосфере температура у поверхности Земли выше космической на 289°.

Но Солнце нагревает Землю крайне неравномерно. Единица поверхности Земли на экваторе, где солнечные лучи падают на Землю отвесно, получает гораздо больше тепла, чем единица поверхности Земли у полюсов, куда попадают косые лучи Солнца. Поэтому в тропосфере у экватора находится очаг тепла, а у полюсов — очаги холода. Эти гигантские очаги тепла и холода способствуют перемещению воздушных масс, сглаживающему температурные контрасты. Обмен воздуха между низкими и высокими широтами происходит в основном посредством горизонтального переноса (меридионального — межширотного и зонального — вдоль круга широты) , сопровождающегося вертикальными движениями. При этом скорость вертикальных движений в сотни раз меньше горизонтальных.

Над Северным и Южным полушариями в тропосфере высоких и средних широт преобладает западный перенос воздушных масс, отличающийся по интенсивности в различные сезоны года: увеличением меридиональной составляющей циркуляции в зимний период и зональной— в летний.

Наряду с существованием циркуляционных систем, обусловленных планетарными очагами тепла и холода, имеются многочисленные динамические системы крупного (от тысяч до сотен километров), среднего (десятки километров) и малого (порядка километров и метров) масштабов. К ним соответственно относятся погодообразующие системы (циклоны и антициклоны), мезомасштабные возмущения (грозы, смерчи, торнадо) и вихри местного характера.

Вследствие неоднородности подстилающей поверхности прогревание воздуха происходит также неодинаково. Влияние подстилающей поверхности сказывается не только на распределении температуры воздуха, но и на изменении других его характеристик. Так, перемещаясь над различной по характеру поверхностью земли (морями, пустынями, ледяными и заснеженными пространствами и лесными массивами и др.), воздушные массы приобретают не только температуру и влажность, характерные для этих областей, но также свойственную им запыленность (вулканический пепел и пыль, переносимые восходящими движениями). В результате в тропосфере наблюдаются большие горизонтальные контрасты метеорологических элементов (температуры, давления, влажности и др.). Изменение распределения атмосферного давления приводит к смещению и перемешиванию воздушных масс. Когда одна воздушная масса сменяется другой, всегда происходит перемена погоды. Граница раздела двух таких разнородных по физическим свойствам масс называется фронтом. Близкое соседство холодных и теплых масс является источником потенциальной энергии, переходящей в кинетическую энергию вихрей. Это преобразование энергий происходит путем расширения и сжатия, которые в атмосфере связаны с вертикальными движениями. Поднимающийся воздух должен быть менее плотным, а следовательно, более теплым, чем опускающийся. Поднимаясь вверх, он попадает в области с меньшим давлением и может расширяться. На осуществление этой работы расходуется энергия, содержащаяся в самом объеме воздуха, вследствие чего температура воздуха понижается.

Теплый воздух всегда более влажный, чем холодный. Поэтому при подъеме менее плотного теплового воздуха по фронтальной поверхности в нем конденсируется водяной пар и освобождается скрытая теплота парообразования. Эта теплота является дополнительным источником кинетической энергии циклона. Большая часть осадков, выпадающих в виде дождя и снега в зоне умеренных широт, связана с перемещением областей низкого давления или циклонов. Циклоны — это огромные вихри, вращающиеся в Северном полушарии против часовой стрелки и обычно приносящие неустойчивую и ненастную погоду.

Антициклоны — аналогичные вихри, обратной циркуляции, но с повышающимся к центру давлением и с более устойчивой и сухой погодой.

Структура поля давления на земном шаре многообразна и сложна. Она связана с распределением материков и океанов и зависит от сезона года и широты. Так в Северном полушарии зимой над теплыми водами северных частей Атлантического и Тихого океанов ясно выражены области низкого давления, а над охлажденными материками (Северной Америкой, Европой и особенно Азией)—области высокого давления. Области низкого давления на севере Атлантического и Тихого океанов с большими градиентами давления в зимний период указывают на часто наблюдающуюся в этих районах циклоническую деятельность, которая сопровождается сильными штормами в системе мощных и глубоких циклонов.

В противоположность циклоническим районам штормов, в областях высокого давления, распространяющихся на огромные пространства, преобладают антициклоны с типичной для них малооблачной штилевой погодой.

Летом — наоборот. Над прогретыми материками наблюдается пониженное давление, а над относительно холодными океанами — повышенное.

Таким образом, радиационный режим и движение воздуха в тропосфере в конечном счете обусловливают комплексы атмосферных явлений, которые мы называем погодой.

Одной из важнейших особенностей атмосферных движений является изменение их характера с высотой. Если в нижних слоях тропосферы динамические системы (типа циклонов и антициклонов) обычно представляют собой замкнутые образования, то в средней и верхней тропосфере они имеют волнообразную структуру. Лишь некоторые мощные крупномасштабные тропосферные процессы, находят отражение на всех высотах тропосферы, а иногда оказывают влияние и на процессы в вышележащих слоях.

У верхней границы тропосферы начинается слой толщиной 1—3 км, где особенно четко наблюдается скачок температуры, влажности, ветра. Этот переходной слой, опоясывающий весь земной шар, носит название тропопаузы.

В зависимости от времени года, широты места и погоды тропопауза имеет температуру от —40 до —90°. Одна из особенностей тропопаузы заключается в том, что наиболее низкие температуры в ней наблюдаются не над полярными, а над экваториальными районами, так как падение температуры продолжается здесь до гораздо больших высот.

Тот факт, что в слое тропопаузы часто наблюдается инверсия температуры (повышение ее с высотой, вместо обычного для тропосферы понижения), служит причиной возникновения здесь интересных акустических явлений. Инверсия в этом слое образует как бы трудно-проницаемую стенку для звуковых волн. Звук отражается от нее и снова возвращается на поверхность Земли.

Это явление было впервые отмечено при подрыве запасов снарядов, оставшихся после первой мировой войны. Звук взрыва был слышен в радиусе 50 км, а затем после примерно 100 км зоны затишья снова на расстоянии 150 км от места взрыва. Вследствие неоднократного отражения волн от земной поверхности и тропопаузы наблюдалось до четырех таких зон слышимости взрывов, чередовавшихся с тремя зонами затухания звука. Таким образом, звук взрыва можно было слышать на расстоянии 500 км от источника.

Большие горизонтальные контрасты температуры вблизи тропопаузы приводят к возникновению узких, но очень сильных воздушных течений. Часто они имеют горизонтальную протяженность в несколько тысяч километров при вертикальной мощности лишь в несколько сот метров. Ширина струи не превышает 500 км. Скорости воздушных потоков в струе могут превышать 500 км/ч. Струйные течения направлены с запада на восток, однако это не непрерывное течение, огибающее весь земной шар, а скорее цепь крупных «рек».

Струйным течениям обычно соответствует система циклонов у поверхности Земли, причем при больших горизонтальных контрастах температуры в тропосфере наблюдается быстрое нарастание скорости ветра с высотой в системе струи. В этих же случаях у поверхности земли наблюдается усиление циклона или антициклона.

Изучение струйных течений в наши дни играет особенно важную роль в связи с развитием авиации. При полетах вдоль струйных течений скорости самолетов возрастают, а против струйных течений — убывают.

Во время испытаний американцами ядерного оружия в Тихом океане радиоактивные продукты распада, попавшие в область струйных течений, успевали за несколько дней обойти вокруг земного шара. В связи с этим в страны, расположенные на несколько тысяч километров восточнее места взрыва, радиоактивные вещества попадали быстрее, чем в страны, находящиеся лишь на несколько сотен километров севернее или южнее места взрыва,

Таким образом, знание особенностей структуры, скоростей, сдвигов ветра и других характеристик струйных течений этих главных артерий атмосферной циркуляции является необходимым со многих точек зрения.:

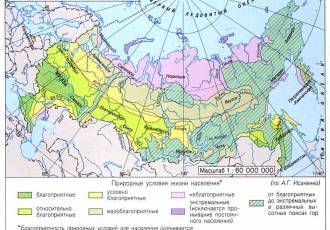

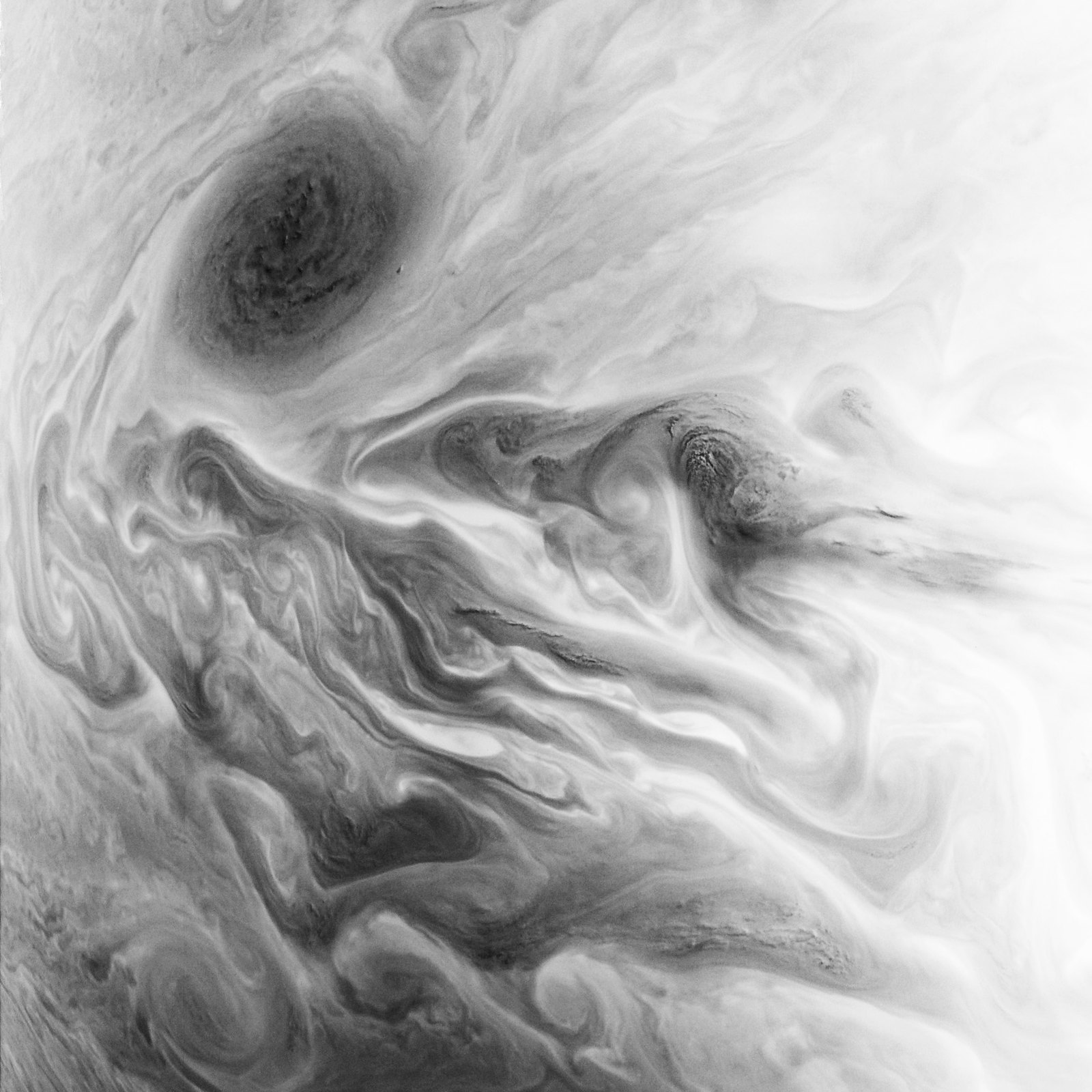

Стратосфера. Многочисленные наблюдения показали, что стратосфера не всегда и не всюду начинается на одинаковой высоте. В полярных районах высота тропопаузы всегда низка — 8—10 км, в районе экватора — от 16 до 18 км. В умеренных широтах стратосфера начинается на промежуточных высотах. При этом в одном и том же районе высота тропопаузы, а значит, и нижняя граница стратосферы не остается постоянной, так как она зависит от сезона и еще больше от непериодических атмосферных процессов.

В отличие от тропосферы, где температура воздуха понижается с высотой до —40, —90° (среднее уменьшение температуры над Центральной Европой 6,5° на каждый километр), в стратосфере температура воздуха, как правило, медленно повышается с высотой в среднем на 1—2° на 1 км и на верхней границе (50—55 км) становится равной нулю градусов или даже выше.

Чем же определяется такое повышение температуры в стратосфере?

Если на процессы, происходящие в нижнем слое атмосферы (тропосфере), большое влияние оказывает тепло, поступающее в этот слой от нагретой солнцем поверхности земли, то нагревание воздуха в стратосфере определяется особенностью ее химического состава и зависит от интенсивности солнечной радиации. В стратосфере расположена своего рода нагревательная поверхность. Ею является слой озона, или озоносфера. Озон обладает способностью поглощать ультрафиолетовую радиацию Солнца и переизлучать ее в атмосферу в форме тепловой энергии.

Существует несколько теорий образования озона. Одна из них, фотохимическая, основывается на том, что ультрафиолетовое излучение Солнца, воздействуя на молекулы кислорода (O2), расчленяет их на составляющие их атомы (О — О), которые, соединяясь порознь с сохранившимися двухатомными молекулами, образуют молекулы озона (O3). Поглощение ультрафиолетовой радиации озоном приводит к его нагреванию и к повышению температуры в средней и верхней атмосфере.

Другая теория, более позднего происхождения, строится на предположении, что озон во всей стратосфере образуется в результате действия электронов солнечного происхождения — космических лучей. Эта гипотеза находит подтверждение в том, что высота образования максимума озона (21—26 км) совпадает с высотой максимума поглощения космической радиации в атмосфере. Однако новая теория еще не получила признания.

Озон химически очень активный газ и, хотя масса находящегося в стратосфере озона составляет лишь 1/3 000 000 массы всей атмосферы, он поглощает большую часть ультрафиолетовой коротковолновой радиации Солнца. Максимальная концентрация озона наблюдается на высоте около 22—25 км, тогда как зона наибольшего нагрева воздуха лежит на высоте 50—55 км. Такой разрыв в высотах, вероятно, связан с тем, что коротковолновая радиация Солнца поглощается вблизи верхней границы озоносферы, где и происходит непрерывный процесс его образования и преобразования.

Таким образом, наличие в стратосфере относительно тонкого слоя озона играет двоякую роль: во-первых, предохраняет жизнь на Земле от губительного воздействия ультрафиолетовой солнечной радиации и, во-вторых, обеспечивает то вертикальное распределение температуры, которое является характерной особенностью стратосферы.

В сравнении с тропосферой стратосфера характеризуется почти полным отсутствием водяного пара. Однако при мощных динамических процессах в тропосфере, таких, как, например, сильные грозы, происходит разрыв тропопаузы, и мощные кучевые облака могут проникать на высоты нижней стратосферы. Таким образом, сильными вертикальными перемещениями воздуха и турбулентностью частицы водяного пара заносятся в стратосферу. Эти ничтожные количества водяного пара становятся причиной возникновения в стратосфере одного из самых редких и красивых явлений природы — перламутровых облаков. Они отличаются ярким блеском и богатством окраски. Цвета их — красный, голубой, красновато-фиолетовый, лилово-розовый — располагаются либо неправильными пятнами, либо полосами в том же порядке, как и в радуге. Окраска облаков иногда бывает настолько яркой, что снег на поверхности Земли становится красным, зеленым или какого-либо другого цвета в зависимости от цвета облаков. Окраска облаков бывает наиболее яркой вблизи от Солнца, а на расстоянии 40° от него цвета сменяются бело-голубыми или сероватыми тонами. На расстоянии 144—166° от Солнца снова видна радужная окраска, но более бледная. На большом удалении от Солнца облака бесцветны.

Наблюдаются перламутровые облака в северной части Европы (между 55 и 65° с. ш.) —над Шотландией, Швецией, Норвегией, Финляндией и на Аляске. Наиболее низкие из них располагаются на высоте 22—30 км. Чаще всего они наблюдаются зимой с декабря по февраль, в остальное же время года перламутровые облака встречаются чрезвычайно редко. Иногда они почти неподвижны, иногда несутся по небу со скоростью до 75 м/с (270 км/ч). Летом преобладают движения с востока, зимой — с запада. Перламутровые облака бывают видны как днем, так и в сумерки; в сумерки даже чаще, причем не только в стороне Солнца, но и в противоположной части небосвода. Тонкое строение облаков указывает на их малую плотность.

Облака имеют хорошо заметную волнистую или чечевицеобразную структуру. Все случаи наблюдения за облаками имели место в горных местностях с подветренной стороны меридионально расположенных хребтов, когда воздушный поток был направлен поперек хребта. Все эти факты говорят о том, что перламутровые облака образуются в воздушных волнах, возникающих при перетекании воздушных потоков через горы. Эти волны иногда обладают большой амплитудой и могут проникать на высоту 20—30 км. Уносящийся от земли восходящими потоками водяной пар в высоких слоях сгущается (конденсируется). В результате из переохлажденных капелек воды или ледяных кристаллов в гребнях воздушных волн и образуются перламутровые облака, подобные тропосферным чечевицеобразным облакам за горными препятствиями. Богатство цветов перламутровых облаков и их блеск являются подтверждением того, что они состоят из переохлажденных капелек воды или ледяных кристаллов.

Наблюдения перламутровых облаков показали, что на высотах средней стратосферы не только имеется некоторое количество водяного пара и осуществляются подъемы влажного воздуха из нижележащих слоев, но и происходит сезонная смена стратосферных ветров. Этот вывод подкрепляют новейшие данные, полученные с помощью радиозондов и метеорологических ракет. Согласно этим данным в стратосфере, как и в верхней тропосфере, осуществляется интенсивная циркуляция воздуха с большими изменениями температуры и ветра. Здесь, как и в тропосфере, воздух испытывает значимые вертикальные перемещения, турбулентные движения при сильных горизонтальных течениях (струйные течения). Все это — результат неоднородного распределения температуры воздуха.

Мезосфера. Выше стратосферы расположен еще один переходный слой — стратопауза (50—55 км), где рост температуры с высотой прекращается и снова начинается ее понижение. Слой атмосферы выше 55 км, характеризующийся понижением температуры, и есть мезосфера, верхняя граница которой находится на высоте 80 км.

Еще 10 лет назад считали, что стратосфера распространяется до 80—85 км, так как химический состав и физические свойства воздуха от тропопаузы до этих высот существенно не изменялись. Принятое в настоящее время деление атмосферы включает мезосферу (55— 80 км) как самостоятельный слой. За мезосферой до высоты 800 км идет термосфера с характерным повышением температуры с высотой, а все, что лежит над ней, называется экзосферой.

Сезонный режим метеорологических элементов как в стратосфере, так и в мезосфере определяется главным образом лучистым теплообменом. В нижней мезосфере также было обнаружено небольшое количество озона, обладающего большой поглощательной способностью. Этим, по-видимому, объясняются более высокие температуры зимней мезосферы в сравнении с летней. И еще одна особенность объединяет мезосферу с нижележащими слоями атмосферы, это — облака.

В июне 1885 г. русский астроном В. К. Цераский впервые наблюдал облака, получившие название серебристых за свой голубовато-стальной цвет. Первые измерения высоты серебристых облаков, произведенные Цераским, дали величины 75—79 км. Современная аппаратура позволила уточнить высоту дрейфа этих облаков—80—85 км. При этом обращает на себя внимание удивительное постоянство этой высоты. По-видимому, слой на высоте 80—85 км, находясь на границе между мезосферой и термосферой (мезопауза), обладает какими-то особыми свойствами.

По внешнему виду серебристые облака похожи на перистые, но они совершенно прозрачны и не ослабляют блеска звезд. Вот как описывает сам Цераский первое впечатление от этих облаков: «Отличаясь видом от прочих, они бросались в глаза прежде всего своим светом. Облака эти ярко блистали в ночном небе чистыми, белыми, серебристыми лучами, иногда с легким голубоватым отливом, принимая в непосредственной близости от горизонта желтый, золотистый оттенок».

Последующие наблюдения за серебристыми облаками показали, что они появляются в летний период (июнь — июль месяцы) между 50—60° широты в обоих полушариях. Движутся они преимущественно с востока на запад со скоростью не менее 15—20 м/с. При этом движения в противоположном направлении ни разу отмечено не было. Высокие скорости перемещения серебристых облаков указывают на постоянное движение атмосферы на этих высотах. Таким образом, по данным о дрейфе серебристых облаков, можно судить о характере воздушных течений на верхней границе мезосферы.

Несмотря на то, что прошло много лет с момента первого наблюдения за серебристыми облаками, вопрос об их происхождении еще не до конца выяснен. Одно из объяснений происхождения серебристых облаков основывается на предположении, что они обусловлены тончайшей пылью, имеющей скорее всего метеоритное происхождение. Другое — на том, что облака появляются в результате конденсации водяного пара. Однако на уровне их возникновения давление воздуха выражается сотыми долями миллиметра, температуры очень низки (—75, —90°), и упругость водяного пара тоже ничтожна. Откуда же может появиться водяной пар на столь больших высотах, ведь единственным источником его поступления служит земная поверхность. Однако, если принять это последнее предположение о происхождении серебристых облаков, то отсюда следует, что все слои атмосферы до 90 км тщательно перемешиваются. Это значит, что и в стратомезосфере развиты не только горизонтальные, но и вертикальные движения воздуха.